お歳暮とは

お歳暮とは、日頃からお世話になっている方に1年の締めくくりとして、感謝の気持ちをこめて渡す贈り物のことです。

歳暮はせいぼと読み、年の暮れを意味します。

お歳暮の起源は、年末に行われていた『御霊祭』であるといわれています。

御霊祭は盆と年末に家ごとに行う先祖を祀る行事で、この時期になるとお供物を親戚や近所の方に配る風習がありました。

御霊祭として行われたお供えの習慣が、時代とともに日頃からお世話になっている方に品物を贈る習慣へと変化し、今の形で定着したといわれています。

お歳暮の時期

お歳暮を贈る時期は地域によって異なります。

地域別・お歳暮を贈る時期の目安

地域

時期の目安

- 北海道

- 12月13日~12月20日

- 東北

- 12月13日~12月25日頃

- 関東

- 12月13日~12月31日

- 北陸

- 12月13日~12月20日

- 東海・中国・四国

- 12月13日~12月25日頃

- 関西

- 12月13日~12月31日

- 九州

- 12月13日~12月20日

- 沖縄

- 12月1日~12月25日頃

地域によって若干の差がありますが、12月10日~12月20日頃に相手のもとへ届くように手配するのが一般的です。

年末までに贈れば問題ないとされていますが、地域差を考慮して、贈る時期を事前に確認しておくと安心です。

お歳暮は誰に贈る?

お歳暮は、「誰に贈らなければならない」という決まりはなく、日頃お世話になっている方に贈るものです。

お歳暮を贈る相手は、「今後もお付き合いがあるかどうか」「毎年贈り続けられるかどうか」を考えて選びましょう。

お歳暮を贈る相手の例

- 職場の上司や関係者

- 取引先

- 恩師や仲人

- 両親(義実家の両親も含む)

- 親戚 など

これらのほか、自分の挙式で仲人をしてくれた方には、礼儀として挙式から3年間はお歳暮を贈るのがマナーとされています。

また、会社の規定により贈答品でお歳暮の授受を禁止している場合もあるため、会社関係者や取引先へお歳暮を贈る場合には注意が必要です。

お歳暮を贈る前に確認しておくことが大切です。

お歳暮とお中元の違い

お歳暮とお中元は、いずれも感謝を伝える季節の贈り物です。

しかし、贈るのに適した時期や品物などが違います。

お歳暮とお中元の違い

項目

起源と時期

- お歳暮

- 起源:日本古来の風習『御霊祭』

時期:12月10日~12月20日頃が一般的(地域差あり)

- お中元

- 起源:中国由来の文化『三元』

時期:7月1日~8月15日頃が一般的(地域差あり)

お中元は上半期の感謝を伝え、下半期の健康を祈る意味合いがあるのに対し、お歳暮は1年間の感謝を伝える目的があります。

お歳暮とお中元は両方セットで贈るのが一般的ですが、1年の締めくくりとしてお歳暮が重視される傾向にあります。

お歳暮の費用相場

お歳暮の費用は一般的に3,000~5,000円が相場といわれています。お歳暮とお中元の両方を贈る場合、お歳暮にはお中元の品物より2割程度高めの品物を贈ることを目安にしている方もいます。

相手に気を遣わせたり、相手の負担になったりする恐れがあるため、あまりにも高額な贈り物は避けましょう。

また、お歳暮は一度送ったら毎年贈るものであるため、金銭的に無理のない範囲で検討することがおすすめです。

お歳暮の相場については、こちらのページで詳しく解説しています。

お歳暮のマナー

お歳暮を贈る場合、受け取る場合にはそれぞれマナーが存在します。

状況に応じたマナーを押さえながら、お歳暮の受け渡しを行うことで、相手に感謝の気持ちや細やかで行き届いた心遣いが伝わりやすくなります。ここからは、お歳暮の受け渡しの際に押さえておくべきマナーに大きく6つに分けて解説します。

1.渡し方のマナー

お歳暮を渡す際は、持参して直接手渡しするのが本来の正しいマナーとされています。

訪問する際のポイント

- 事前にお歳暮を持参する旨を伝え、相手の都合を優先し訪問日時を決める

- 訪問時間は早朝、お昼時、夕食時など相手が忙しい時間帯を避ける(10~11時頃、14~15時頃を目処に訪問するのが一般的)

- 身だしなみに気を付ける

- 部屋に上がるよう誘いがない場合は玄関先で渡す

最近は、相手が忙しくて時間が取れない、遠方に住んでいて訪問するのは難しいといった理由からお歳暮を配送するケースが多い傾向にあります。

配送する場合もマナーをしっかり守っていれば失礼には当たりません。

ただし、生ものや冷凍食品などを贈る場合は事前に相手の予定を確認して、指定の時間に相手が受け取れるように配慮することが大切です。

お歳暮の渡し方については、こちらのページで解説しています。

2.送り状のマナー

お歳暮の品物だけがいきなり贈られてきた場合、受け取った相手は喜びよりも戸惑いの気持ちが先に来てしまうかもしれません。

そのような事態を避けるために、お歳暮を配送する際は事前に送り状(挨拶状)で相手へ知らせるのがマナーです。贈り物に添え状を同封する場合もありますが、一般的に目上へお歳暮を配送する場合は、品物よりも先に送り状が届くようにするのが望ましいといえます。

送り状の基本構成

- 頭語

- 時候の挨拶

- 本題

- 相手の健康を願う言葉

- 結語

送り状や添え状は縦書きの手紙形式で送るのが正式とされています。

本題にはお歳暮を贈ったこと、いつ頃到着するかなどを書きます。

手書きで丁寧に書くと気満ちがより伝わりやすくなります。

送り状についての詳細は、こちらのページで解説しています。

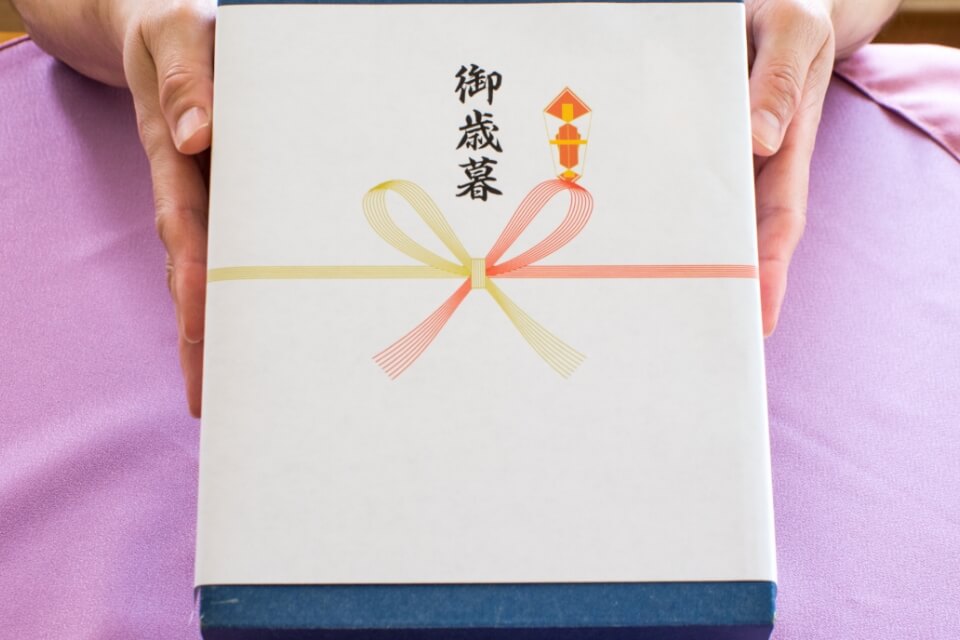

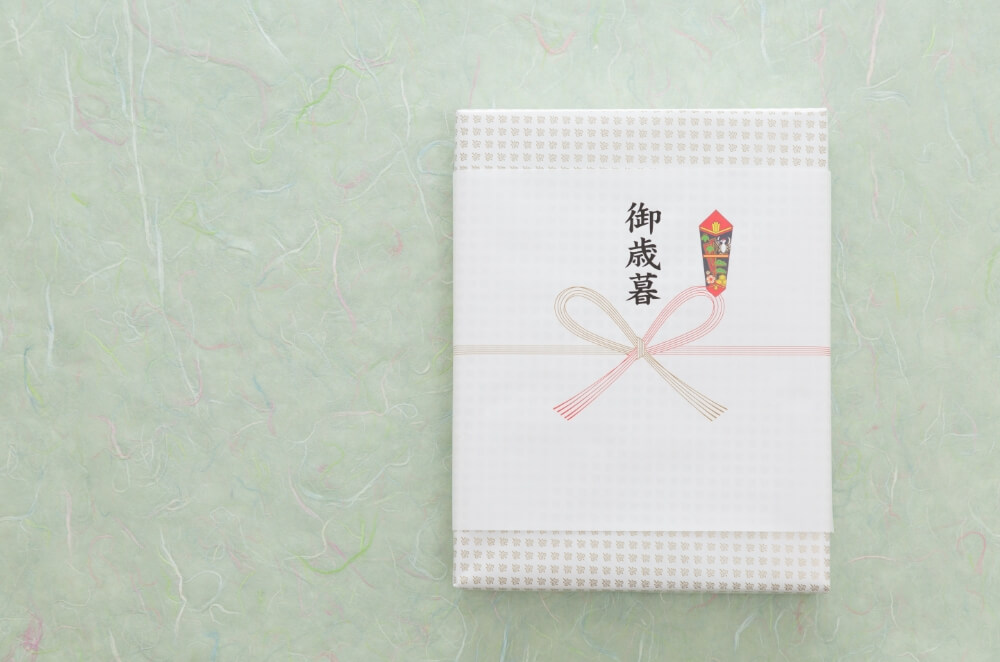

3.のしに関するマナー

基本的に、お歳暮ではのしと紅白の蝶結びの水引がついた『のし紙』を使用して品物を包みます。

のしの表書きは水引の上部中央に『お歳暮』または『御歳暮』と書き、下に名前を書きます。

のしの掛け方は、品物を直接のしで包み、その上からさらに包装紙で包む『内のし』のほか、包装紙の上からのしを掛ける『外のし』の2種類が一般的です。

基本的なのしの掛け方

- 配送の場合:のし紙が傷つかないように内のしにする

- 手渡しの場合:相手が表書きを確認しやすいように外のしにする

また、最近ではお歳暮にのし紙を簡略化した細長い形状の『短冊のし』が使われるケースが増えています。

短冊のしはサイズがコンパクトで使用する紙の量が少ないことから、エコの観点で使われることが多くなってきました。

のしの掛け方や表書きの書き方などは、こちらのページで詳しく解説しています。

4.お礼に関するマナー

親しい方からのお歳暮であれば、電話やメールですぐに感謝の気持ちを伝えるのもよいですが、お歳暮をもらった際にはお礼状を書いて送るのがより丁寧で適切な対応です。

お歳暮が届いたら、なるべく早く送るのがマナーです。送付が遅くなった場合には、お詫びの言葉を添えましょう。

手紙の基本構成

- 頭語

- 時候の挨拶

- 本題

- 相手への心遣いや健康を気遣う言葉

- 結びの挨拶・結語

お礼状の正式な形式は縦書きの封書とされています。本題にはお歳暮をいただいた感謝の言葉や品物についての感想などを書きます。

親しい親族や友人間の場合は、横書きで書いたり、メールで送ったり、ややカジュアルなお礼状でも問題ありません。

お礼状の書き方や詳細については、こちらのページで解説しています。

5.お返しに関するマナー

お歳暮は、お世話になった相手へ感謝を伝えるためのものです。

そのため、基本的にお返しは必要ないと考えられています。

それよりも、お歳暮を受け取ったらきちんとお礼の挨拶をすることが大切です。

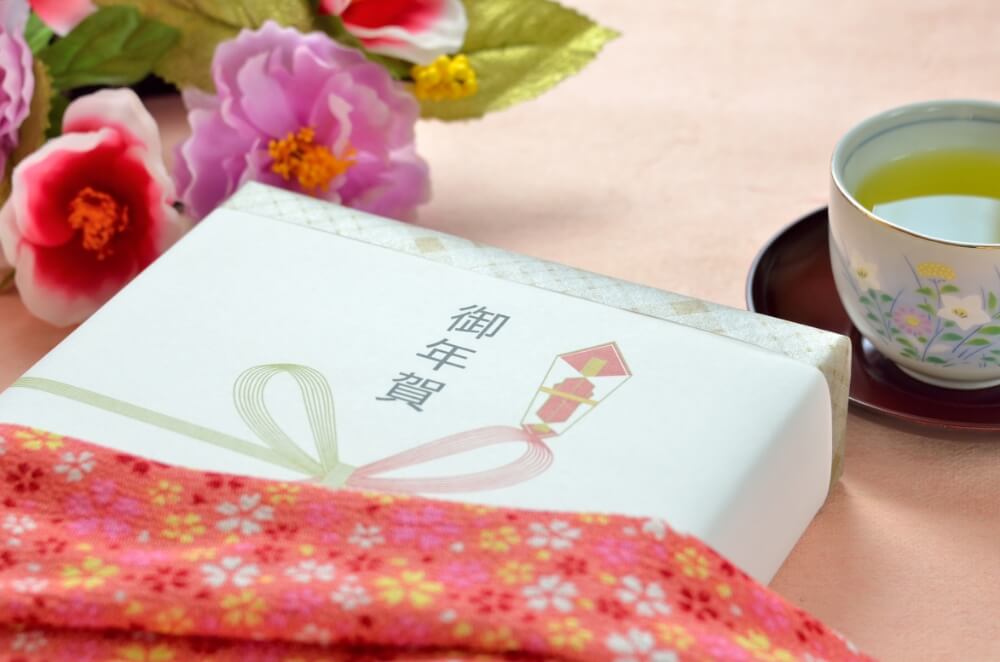

どうしてもお返しをしたいのであれば、お歳暮の時期に間に合う場合は『お歳暮』として贈り、間に合わない場合は『御年賀』や『寒中御見舞』として贈ることができます。

お返しを贈る際は、早すぎず遅すぎないように贈るのがマナーです。

お歳暮をいただいてから3週間から1ヶ月以内に届くのが理想とされています。

もらった品物と同じ品物を贈るのを避けるほか、もらった品物の同額以下の費用相場でお返しするのが一般的です。

なお、お返しとしてあまりにも高額な品物を贈ると、今後はお歳暮をお断りするという意味に捉えられることもあるため、注意が必要です。

お歳暮のお返しに関しては、こちらのページで詳しく解説しています。

6.喪中のマナー

お歳暮は慶事や祝い事ではなく、日頃の感謝の気持ちを伝えるものです。

そのため、相手が喪中であっても贈ることは問題ないとされています。

しかし、相手は喪に服している期間であるということを理解し、お歳暮を贈るにあたって配慮しなければならない点があります。

相手が喪中の場合の注意点

- 忌中が明けるまでは贈るのを控える

- 故人宛には贈らない

- 包装にはのしや紅白水引がついたのし紙でなく白無地のかけ紙を使用する

- 送り状に『ご健勝』『ご清栄』『お慶び』などのおめでたい言葉は使わない

相手の忌中明けを待って贈る際、お歳暮のタイミングから外れる場合には表書きを『寒中御見舞』や『寒中御伺い』に変えて贈ることができます。

また、故人以外に交流がない場合、その家族や関係者にお歳暮を贈る必要はありません。

喪中のお歳暮についての詳細は、こちらのページで解説しています。

お歳暮を断りたいときはどうする?

「付き合いが疎遠になった」「続けるのが経済的に厳しい」などの理由でお歳暮を負担に感じる場合があります。

このような場合、お歳暮の受け渡しをやめることは失礼に当たりません。

お歳暮をやめるタイミング

- 引っ越しや転勤などで相手と疎遠になった場合

- 3年間以上やり取りをしており、これ以上続けるのが難しい場合

お歳暮は最低でも3年間は贈るのがマナーとされているため、3年を目安にするのが望ましいといえます。

お歳暮の受け取りを断るときは、お礼状や電話で次回から受け取りを辞退することを伝えましょう。

また、今後の受け取りを断る方法として、同額以上の品物を送る方法や、断りの文面を添えて返送する方法もあります。

いずれにしても、お歳暮を断る場合は相手のご厚意に対するお礼を伝え礼儀をつくすことが大切です。

お歳暮を贈る時期を過ぎたらどうする?

お歳暮を贈る時期が過ぎてしまった場合、のしの表書きに気を付ける必要があります。

お歳暮は「今年1年間お世話になりました」という感謝の意を表す贈り物です。

そのため、新年を迎えた場合、のしの表書きを『お歳暮』とするのは適切ではありません。

お歳暮とお歳暮の時期を過ぎてから使う表書き

| 時期 | のしの表書き |

|---|---|

| 12月10日~12月31日 | お歳暮、御歳暮 |

| 関東・東北・九州など:1月1日~1月7日(松の内) 関西:1月1日~1月15日(松の内) |

お年賀、御年賀 |

| 松の内翌日~2月3日(立春) | 寒中御見舞、寒中伺い |

元日から松の内の間はお年賀として贈ります。

お年賀の時期を過ぎた場合は、立春(2月4日頃)までに寒中御見舞または寒中伺いとして贈るようにします。

お歳暮の品物を選ぶポイント

お歳暮は年末に贈るため、年末や年明けに相手が家族で楽しむことができるような品物が適しています。

定番商品として、肉加工品・鍋セット・海鮮・惣菜・お酒などが挙げられます。

品物選びのヒントになるため、家族構成や相手の好みを事前に把握しておきましょう。ここからは、お歳暮におすすめの品物のカテゴリを紹介します。

スイーツ・お菓子

日持ちがして大人数でも分けやすいスイーツやお菓子はお歳暮の定番アイテムです。

高級なプリンやケーキ、チョコレート、果物ゼリーなどが人気です。

また、クッキーやせんべいなどの焼き菓子のように、日持ちがしやすいスイーツやお菓子は取引先や人数の多い家族への贈り物としておすすめです。

魚介類・水産加工品

食卓を豪勢にしてくれる魚介類や水産加工品もお歳暮に最適です。

エビ、カニなどお鍋にぴったりの食材は年末に家族が集まるときに喜ばれます。

また、イクラや数の子など、正月料理としても食卓に出せる食品もおすすめです。

精肉・肉加工品

精肉・肉加工品は、子どもがいる家庭への贈り物におすすめです。

ハムやソーセージ、ハンバーグなど家族みんなで楽しめるのが魅力です。

また、少人数の家庭へのお歳暮には、ステーキやすき焼き用の肉など、少し高級な牛肉を贈ると喜ばれます。

和菓子

和菓子もお歳暮として昔から定番です。

賞味期限が長い商品も多く、人数の多い取引先へ贈るのに最適です。

オンラインショップを利用すれば、全国各地の老舗和菓子店や人気の和菓子店の商品を気軽に手配することができます。

フルーツ・果物

美しい彩りと季節感を併せ持ったフルーツ・果物は、受け取った相手の心まで明るくしてくれるお歳暮にぴったりな一品です。

お歳暮の品物として、自分で買うには少しためらってしまうようなフルーツの盛り合わせを贈るほか、リンゴ、ミカン、イチゴ、干し柿など旬のフルーツ・果物を贈るのがおすすめです。

ビール・お酒・ワイン

相手の方がお酒好きであれば、アルコール類を選択肢の一つにするのもよいでしょう。

ビールや発泡酒は定番ですが、地方で人気の地酒や日本酒、ワインなどを贈るのも特別感があっておすすめです。

お酒を贈る際は、おつまみになる珍味や珍しい缶詰を添えるのもアイデアの一つです。

お世話になった方にお歳暮で感謝を伝えよう

お歳暮を贈ることで、1年間お世話になった方々へ感謝の気持ちを伝えることができます。

また、相手との仲を深め、今後もよいお付き合いを続けるきっかけにもなります。

お歳暮を贈る際は、時期や費用の相場、渡し方のマナー、お返しの仕方、贈り物の選び方など、基礎知識やマナーを押さえて、心のこもったお歳暮を贈りましょう。