のし紙を掛ける由来

本来、のしは贈り物に掛ける『のし紙』の右上にある飾りを指します。

しかし、のし紙を指してのしと呼ぶのが一般的です。

古来、不老長寿の象徴とされる縁起物のアワビを干して薄く伸ばした『のしあわび』を贈り物に付けていたのがのしの由来といわれています。

現在は、お祝い事の品物だけではなく、お礼や贈答品にものしを掛けます。

また、贈り物に掛ける紙全般を『掛け紙』といいます。

のしが付いておらず、水引(※)のみが印刷されている紙も掛け紙と呼ばれるのが一般的です。

※・・・水引とは、のし紙に付ける色の付いた飾り紐のこと。

のし紙の選び方

のし紙は、目的に合わせて選ぶことが大切です。

ここでは、お歳暮に適したのし紙の選び方を解説します。

近年は、のし紙のテンプレートを無料でダウンロードできるウェブサイトがあります。

のし紙の選び方を参考に、贈り物のシチュエーションに合わせたのし紙を使用するのもおすすめです。

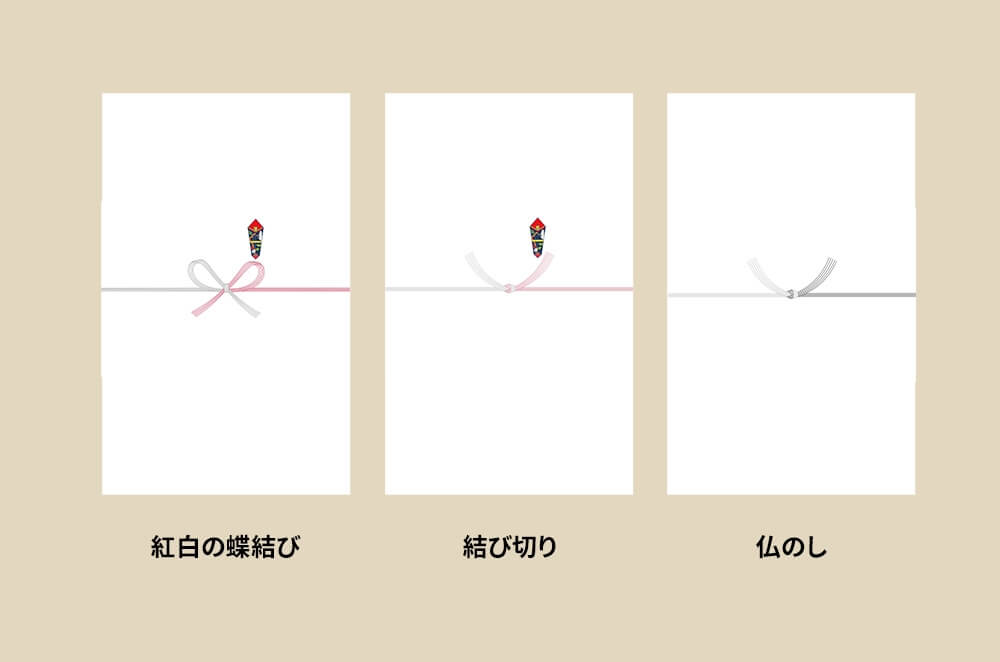

水引の種類

ひと口に水引と言っても、実は複数の種類があります。

水引は、紐の色と結び方で意味が異なります。

紅白の蝶結び

お歳暮に適した水引は紅白の『蝶結び』です。

紅白の水引は、慶事やお礼の際に用いられます。

また、何度でも結び直せることから、何度繰り返してもおめでたい慶事やお礼には蝶結びの水引を用いることが一般的です。

紅白の結び切り

紅白の『結び切り』の水引が付いたのし紙は、結婚のように一度きりであってほしいお祝い事に使われます。

白黒の結び切り

白黒の『結び切り』の水引が付いた掛け紙は、『仏のし』と呼ばれます。

仏のしは、お悔やみ全般に使われます。

地域によっては、白黒ではなく黄白の水引を使用する場合もあります。

のし紙の水引は、色以外に紐の本数の違いもあります。

割り切れない奇数は縁起がよいとされており、お歳暮には5本または7本が適しています。

掛け紙の水引の種類と用途

水引の種類

用途

- 紅白の蝶結び

- 慶事やお礼(何度あってもおめでたい出来事)

- 紅白の結び切り

- 結婚(一度きりであってほしいお祝い事)

- 白黒・黄白の結び切り(のしなし)

- お悔やみ全般

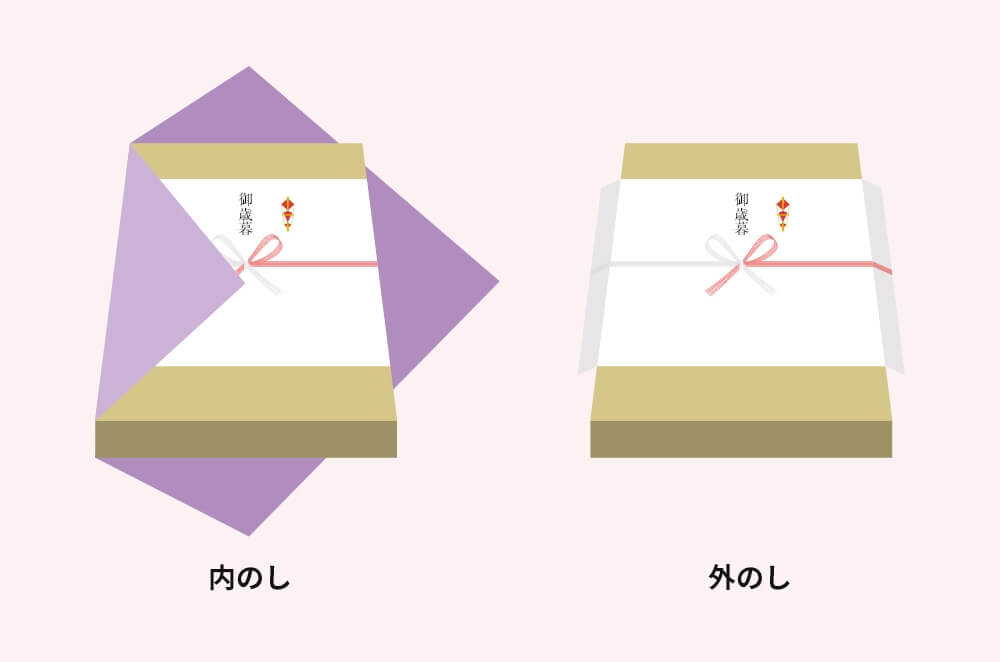

内のしと外のし

お歳暮ののし紙の掛け方(付け方)には『内のし』と『外のし』の2種類があります。

内のしは品物にのし紙を掛け、その上を包装紙で包む方法です。

控えめにお祝いしたいときや、お歳暮を配送する場合に多く用いられます。

外のしは、品物の包装紙の上からのしを掛ける方法です。

感謝の気持ちを強く表したいときや、直接訪問して相手に手渡しする場合に多く用いられます。

内のしを掛けるか、外のしを掛けるかは地域による認識の違いもあります。

相手との関係性や地域の違いなども考慮して選びましょう。

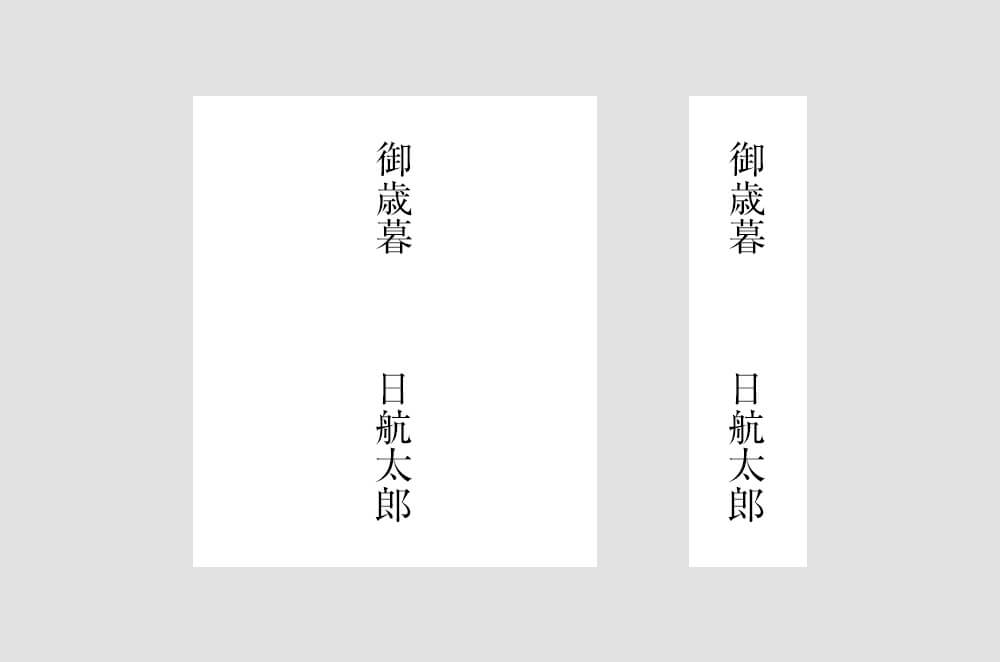

短冊のし

短冊のしとは、通常ののし紙よりも面積が小さく、縦長の短冊状になったのし紙です。

のしや水引が印刷されている一般的なのし紙と比べると、短冊のしはさらに簡略化されています。

通常ののし紙よりも紙の面積が小さいことから、資源を大切にするために短冊のしを用いることもあります。

一方で、短冊のしを使用するのが失礼だと感じる方もいます。

そのため、短冊のしを掛ける際は、お歳暮を贈る相手との関係性を考えることが大切です。

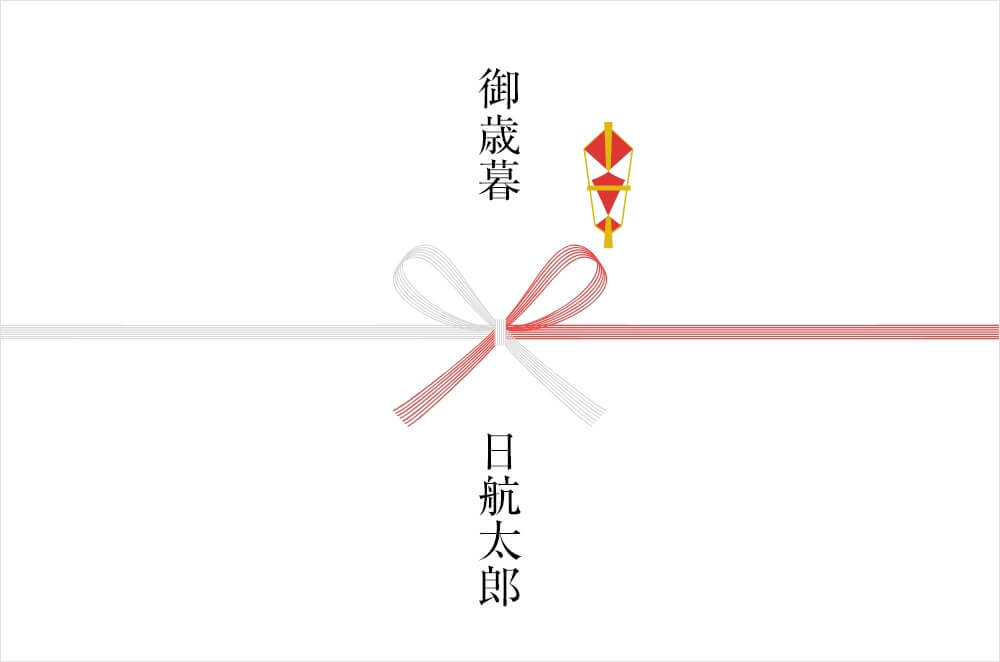

お歳暮に掛けるのし紙の書き方

お歳暮にのし紙を掛けるときには、表書きと名前を書くのが一般的なマナーです。

表書きの書き方は贈る時期によって異なります。

また、名入れの書き方も、贈り主の人数や個人・法人などによって異なります。

ここでは、のし紙の表書きと名入れについて解説します。

表書き

お歳暮に掛けるのし紙には、上部中央に『お歳暮』もしくは『御歳暮』と記入します。

一般的にお歳暮の時期は年末までです。

お歳暮の時期が過ぎても贈ることは可能ですが、その場合は表書きが異なるため、注意が必要です。

お歳暮を贈る時期と表書き

贈る時期

表書き

- 年末まで

- お歳暮、御歳暮

- 年明け~1月7日

- お年賀、御年賀

- 1月8日~立春

- 寒中御見舞

のし紙の下部中央には、毛筆や筆ペンを用いて贈り主の名前を書きます。

この際、楷書体で書くのが正式なマナーとされています。

お歳暮の時期についての詳しくはこちらのページで解説しています。

名入れの方法

のし紙の下部中央に名入れをします。

のし紙への名入れの方法は、贈る側の人数や立場によって異なります。

連名で名入れをする場合は、右から目上の順に名前を並べることがマナーです。

名入れの方法

贈り主

名入れの方法

- 個人

- 贈り主のフルネームを記入

目下の方に贈る場合や家族で贈る場合は苗字のみでも問題ない

- 2~3人

- 右から目上の順に名前を記入

連名は3人までが一般的

- 4人以上

- 代表者名、その左下に『他一同』と記入

中包みに代表者以外の名前を並べて書く

- 法人

- 代表者名のみを記入

会社名を添えたい場合は代表者名の右上に小さめに書く

のし紙を掛けるときの注意点

お歳暮にのし紙を掛ける際は、いくつか気をつけたほうがよい点があります。

表書きや名入れと同様に、掛け方も相手に失礼のないように注意を払うことが大切です。

ここでは、のし紙を掛ける際の注意点を解説します。

のし紙の掛け方

のし紙は、品物の中央に水引の結び目がくるように注意して掛けます。

品物の上にのし紙を置く際も、水引の結び目が中央になるように掛けます。

のし紙を掛ける際は、品物の裏側の重ね方にも注意が必要です。

慶事の贈り物は裏側から見た際に、のし紙の右が上、弔事では左が上になります。

お歳暮の場合は、品物の裏側から見て右の紙を上に重ねて留めます。

海産物を贈る場合

お歳暮として海産物を贈る場合は、のしの付いていない掛け紙を使用するのが一般的です。

のし紙に書かれているのしはアワビ(海産物)の代用品として添えてあるため、のしを付けないことが好ましいといえます。

水引のみの掛け紙を用いて、表書きや名前は通常どおりに書きます。

喪中の場合

お歳暮はお祝い事ではなく、お世話になった方へのお礼という意味があります。

そのため、相手や自分が喪中の場合でも、お歳暮を贈ること自体は問題ないとされています

ただし、のしや紅白の水引には慶事の意味があるため、喪中に贈る品物には使用しないように注意が必要です。

喪中にお歳暮を贈るときは、白無地の奉書紙(ほうしょがみ)(※)または短冊のしに表書きと名前を書きます。

忌中の場合は、四十九日が明けるまではお歳暮を贈るのを避けることがマナーです。

お歳暮の時期を過ぎてしまう場合は、年明けから1月7日までの松の内が過ぎてから『寒中御見舞』として贈ります。

喪中の場合のお歳暮については、こちらのページで詳しく解説しています。

※・・・奉書紙とは、和紙の一種で裏表のある公用紙のこと。

のしのマナーを守ってお歳暮で感謝の気持ちを伝えよう

お歳暮にのし紙を掛ける際は、基本となるマナーがいくつかあり、お中元やお返しにも通ずるところがあります。

のし紙の意味を理解し、適切な掛け紙を選ぶことが大切です。

お歳暮に掛けるのし紙は、紅白の蝶結びの水引が付いたのし紙に、人数や立場に応じて表書きと名入れをします。

喪中の場合は白無地の奉書紙や短冊のしを使い、贈る時期に注意が必要です。

相手を想って選んだ品物に正しくのし紙を掛けて贈ることで、丁寧さと相手への感謝の気持ちがより一層伝わります。